Trois types de monstres hantant la littérature russe

Outre sur Telegram, Fenêtre sur la Russie diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté

VAMPIRES

Le Vampire (Oupyr’) d’Alexis Tolstoï, 1841

Clin d’œil russe au Vampire de John Polidori, nouvelle anglaise parue en 1819 et traduite en russe neuf ans plus tard. Si les deux textes partagent un titre et le décor d’une réception mondaine, Tolstoï développe ensuite une œuvre originale. Son histoire de vampires peut être perçue à la fois comme mystique et comme réaliste.

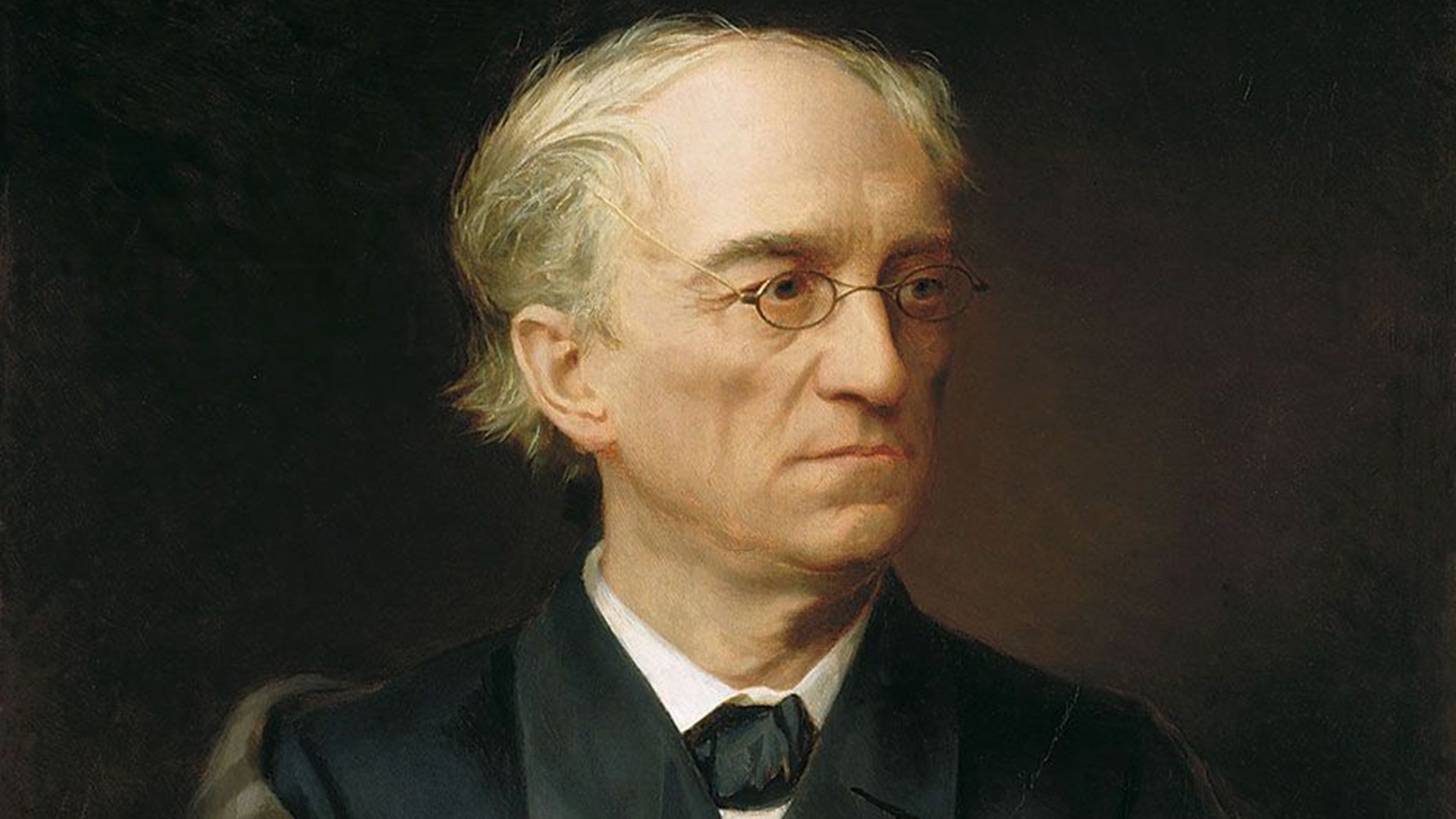

Vourdalak d’Alexandre Pouchkine, 1835

Le génie russe n’a pas résisté à la tentation de tourner en dérision la mode des vampires romantiques. Il a écrit un poème mettant en scène un héros lâche traversant un cimetière plongé dans la nuit. À l’écoute de bruits de grignotement et de grognements, il s’imagine face à un vampire… mais la créature terrifiante n’est autre qu’un chien errant occupé à ronger un os.

Le Maître et Marguerite de Mikhaïl Boulgakov, 1940

Hella est la servante de Woland (soit du Satan). Cette rousse n’est vêtue que d’un simple tablier en dentelle et de chaussures à talon. Boulgakov a emprunté son nom au Dictionnaire encyclopédique Brockhaus et Efron, qui indique qu’à Lesbos, ce nom désignait autrefois les jeunes filles mortes prématurément et devenues vampires après leur décès.

Les Sentinelles de la Nuit, Sergueï Loukianenko, 1998

L’intrigue du roman se déroule à Moscou, à la fin des années 1990. Parallèlement au monde des humains ordinaires, existe celui des Autres, êtres dotés de pouvoirs surnaturels. Ces derniers se répartissent entre la Lumière et les Ténèbres, mais leur lutte éternelle a cédé la place à un fragile équilibre. Pour le maintenir, chaque sort de Lumière doit être compensé par un sort des Ténèbres. Deux organisations veillent à ce respect : les Sentinelles de la Nuit protègent les intérêts de la Lumière, tandis que les Sentinelles du Jour défendent ceux des Ténèbres. Les vampires font partie des Autres : intégrés à la société, ils vivent selon leur propre code et font partie du système de la Lumière et des Ténèbres.

Empire V de Viktor Pelevine, 2006

Pelevine a révisé le concept de vampirisme et a fait de l’image du vampire un instrument de satire sociale. Ses vampires sont une métaphore de la classe au pouvoir, des « païens » qui ne se nourrissent pas de sang, mais du temps, de l’énergie et de l’attention des humains, transformant les individus en consommateurs dociles.

Pichtcheblok d’Alexeï Ivanov, 2018

Si, chez Pelevine, le vampirisme sert de métaphore à l’argent, chez Ivanov, il symbolise les pressions idéologiques et administratives. Ses vampires vivent dans une colonie de pionniers (scouts soviétiques) en 1980 et font partie de l’administration et des moniteurs du camp. L’auteur les transforme en allégorie des dirigeants « suceurs de sang », vivant aux dépens du système et des enfants placés sous leur contrôle.

Lire aussi : Panthéon des esprits maléfiques des contes russes

FANTÔMES

La Nuit de mai ou la noyée de Nicolas Gogol, 1830

La série de nouvelles Les Soirées du hameau près de Dikanka regorge d’esprits maléfiques en tous genres : diables, sorciers et morts‑vivants. Parmi eux, un personnage se distingue par son allure presque fantomatique : une jeune fille noyée. Haïe par sa belle‑mère, elle se jette de la rive et se noie, mais son esprit ne tarde pas à se venger, entraînant celle qui a détruit sa vie. Dans le monde de l’au-delà, le conflit entre les deux femmes se poursuit, et ce, jusqu’à ce que l’une d’elles l’emporte.

Igocha de Vladimir Odoïevski, 1833

Dans le folklore russe, par « Igocha » étaient désignés les esprits des enfants morts avant le baptême. On croyait qu’ils aimaient jouer des tours : casser des objets, claquer les portes et semer le désordre. Dans le conte d’Odoïevski, le protagoniste incarne exactement ce type d’esprit, et sa famille, croyant à tort que ces farces sont l’œuvre d’un enfant vivant, punit ce dernier pour les méfaits commis par Igocha.

La Dame de pique d’Alexandre Pouchkine, 1834

Le fantôme d’une vieille comtesse révèle au protagoniste les cartes gagnantes qui lui permettraient de miser et de doubler sa fortune. Cependant, il y a une condition : il doit épouser la nièce de la comtesse. Le jeune homme rompt sa promesse, et l’histoire bascule alors dans le drame.

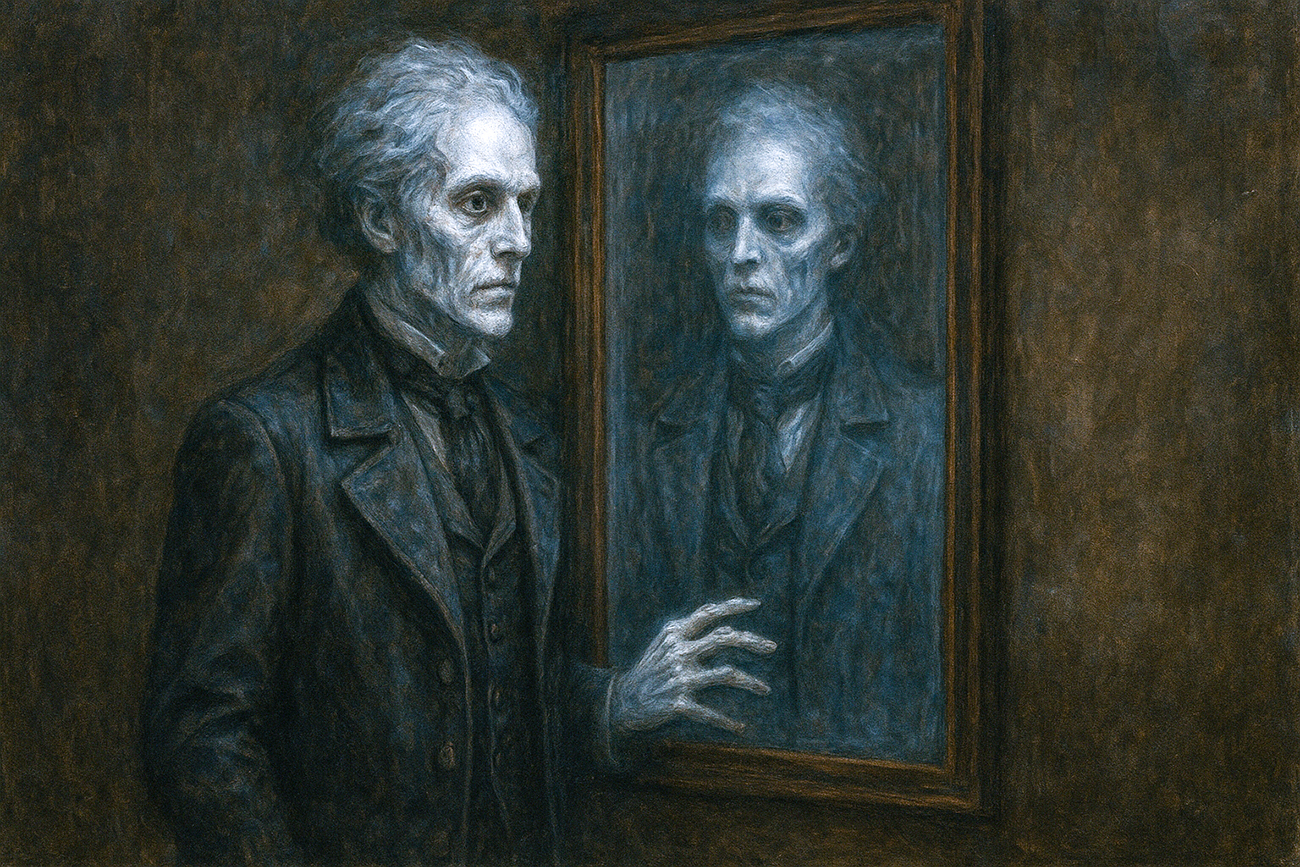

Le Manteau de Nicolas Gogol, 1843

L’œuvre raconte l’histoire d’un conseiller titulaire pauvre qui rêve depuis longtemps d’un nouveau manteau et finit par se l’offrir. Toutefois, sa joie est éphémère : le manteau lui est volé. Accablé par le chagrin, il meurt, et après sa mort, son fantôme erre dans les rues de Saint-Pétersbourg, volant les manteaux des passants. Cette nouvelle est considérée comme la première œuvre en russe à explorer les malheurs et les tragédies du « petit homme ».

Apparitions d’Ivan Tourgueniev, 1864

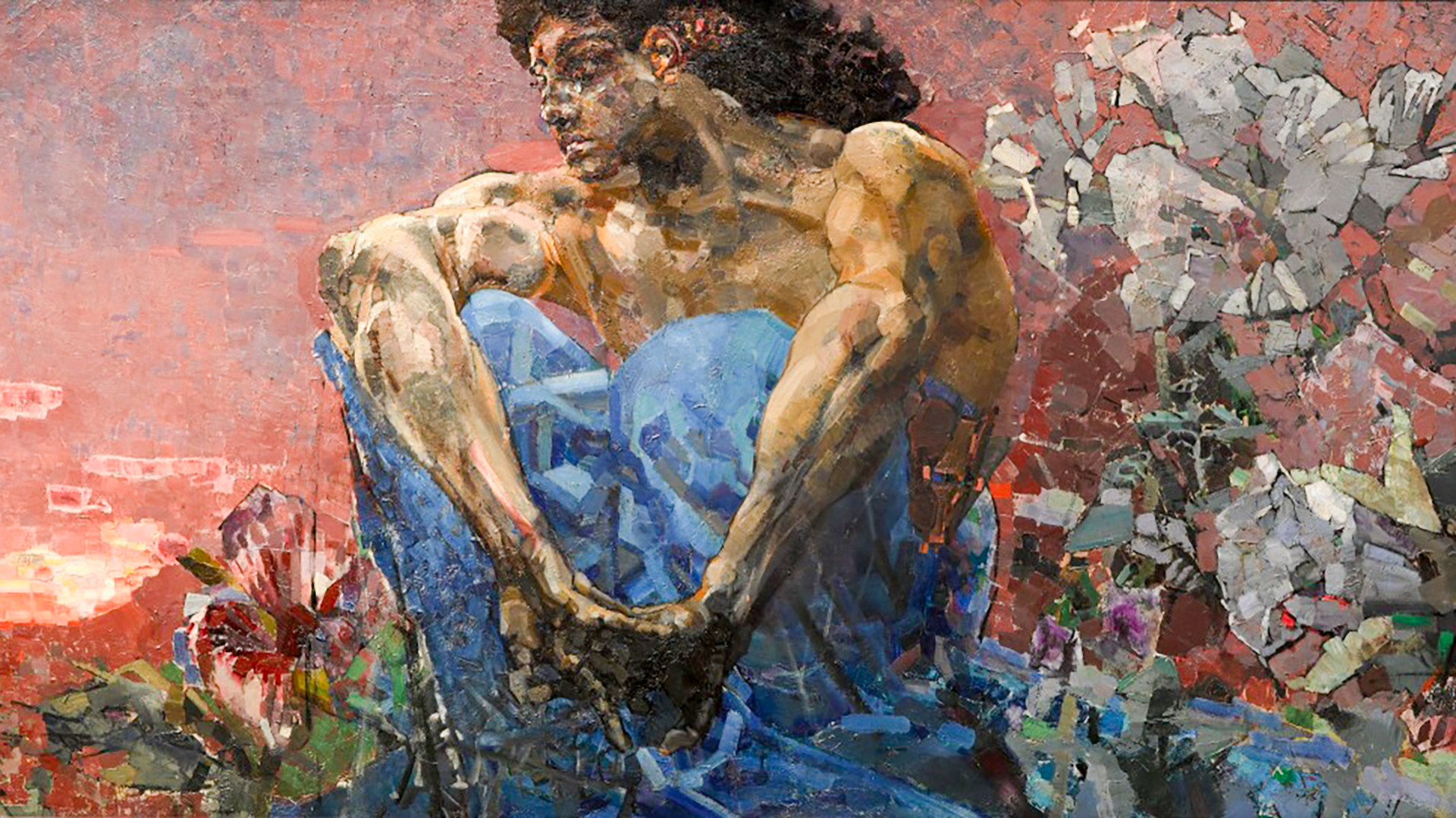

Ce récit met en scène une femme belle et mystérieuse, nommée Ellis, qui transporte le héros à travers le monde et lui fait découvrir différentes époques. Elle incarne une mélancolie maladive et une prémonition de la mort. Son image est privée d’horreur gothique, mais plutôt poétique et mélancolique.

MÉTAMORPHES

La Nuit de mai ou la Noyée et La Nuit de la Saint-Jean de Nicolas Gogol, 1830

Dans ces deux récits, les sorcières prennent l’apparence d’animaux domestiques. Dans La Nuit de la Saint-Jean, la sorcière qui aide le héros à découvrir un trésor se manifeste d’abord sous la forme d’un chien, puis d’un chat. Dans La Nuit de mai, la belle-mère-sorcière attaque sa belle-fille sous l’apparence d’un chat sauvage aux griffes de fer.

La Sentinelle de la Nuit, Sergueï Loukianenko, 1998

Tout comme les vampires mentionnés dans la première partie du présent article, les métamorphes font partie des Autres. Ce ne sont pas de simples monstres, mais les représentants d’une culture distincte, régie par son propre code d’honneur. Leur drame intérieur naît de la lutte entre la raison humaine et les forces de la nature bestiale.

Le Livre sacré du loup-garou de Viktor Pelevine, 2004

L’histoire d’amour entre une femme-renarde, dénommée A Huli, et un jeune loup-garou du FSB. Elle illustre la quête éternelle du sens de la vie et montre que l’amour constitue le principal moteur sur le chemin de l’élévation spirituelle.

Dans cette autre publication, découvrez les personnages les plus effrayants des films soviétiques et russes.