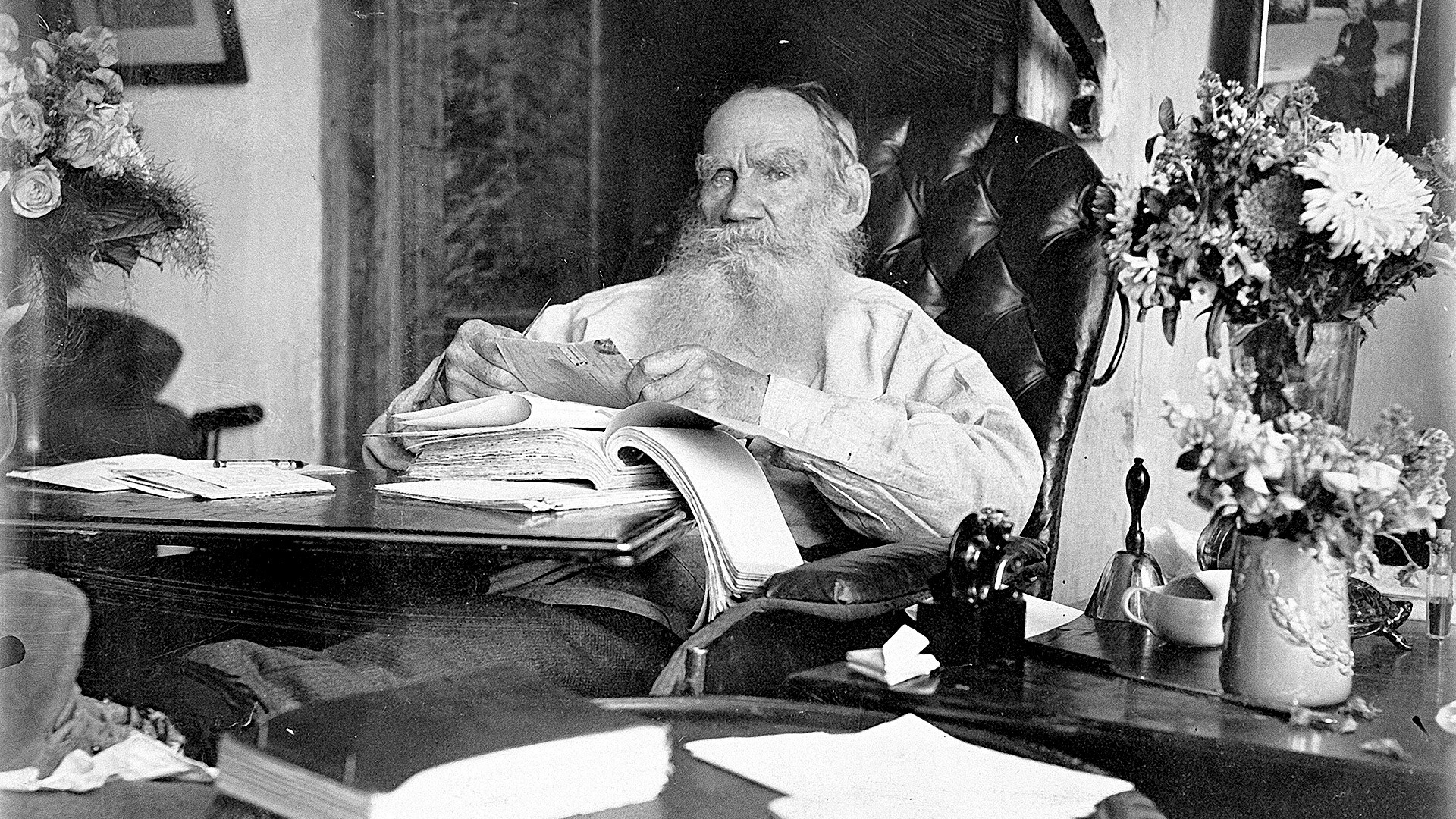

Cinq idéaux en lesquels croyait Léon Tolstoï

Outre sur Telegram, Fenêtre sur la Russie diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté

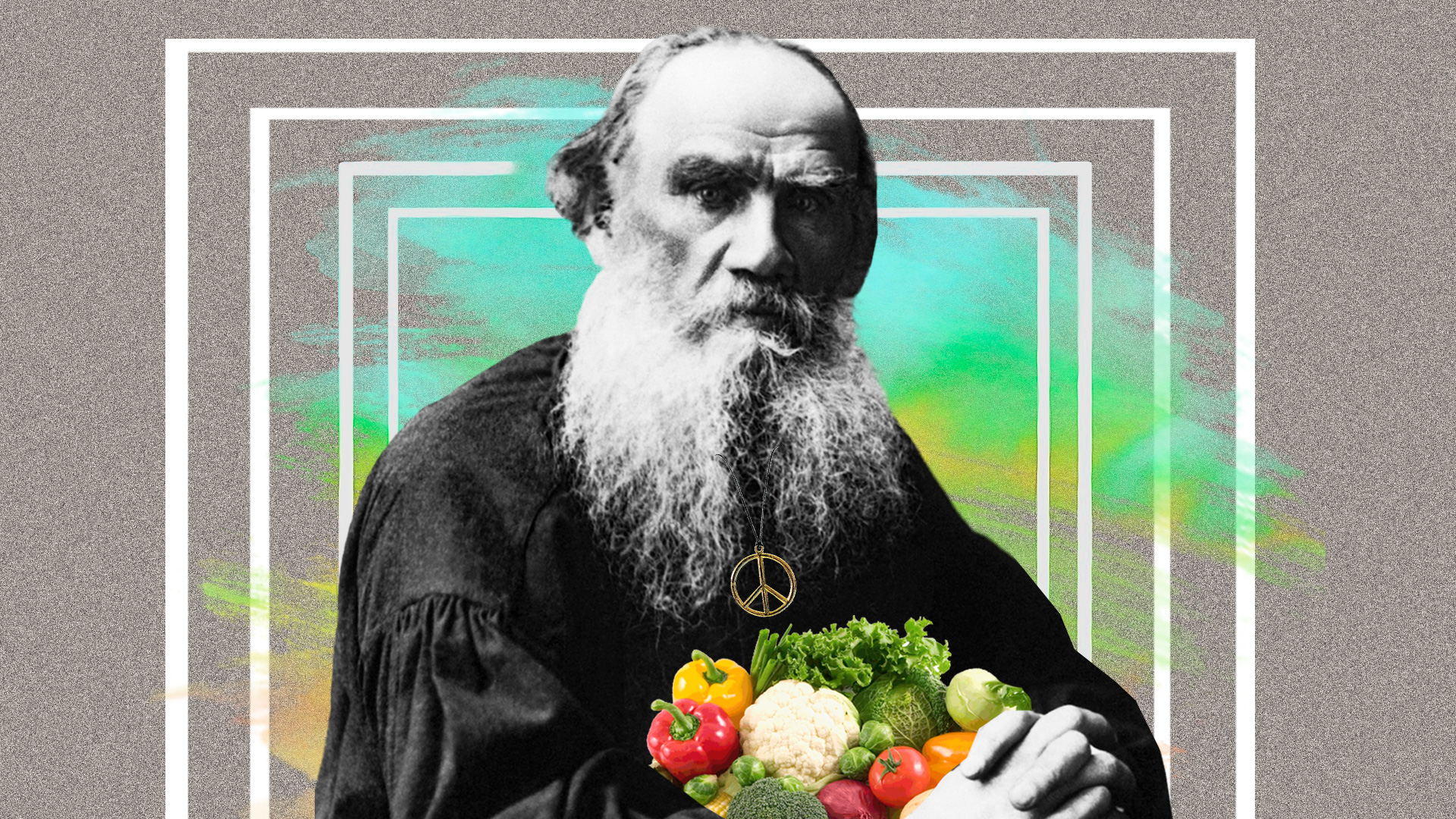

Végétarisme

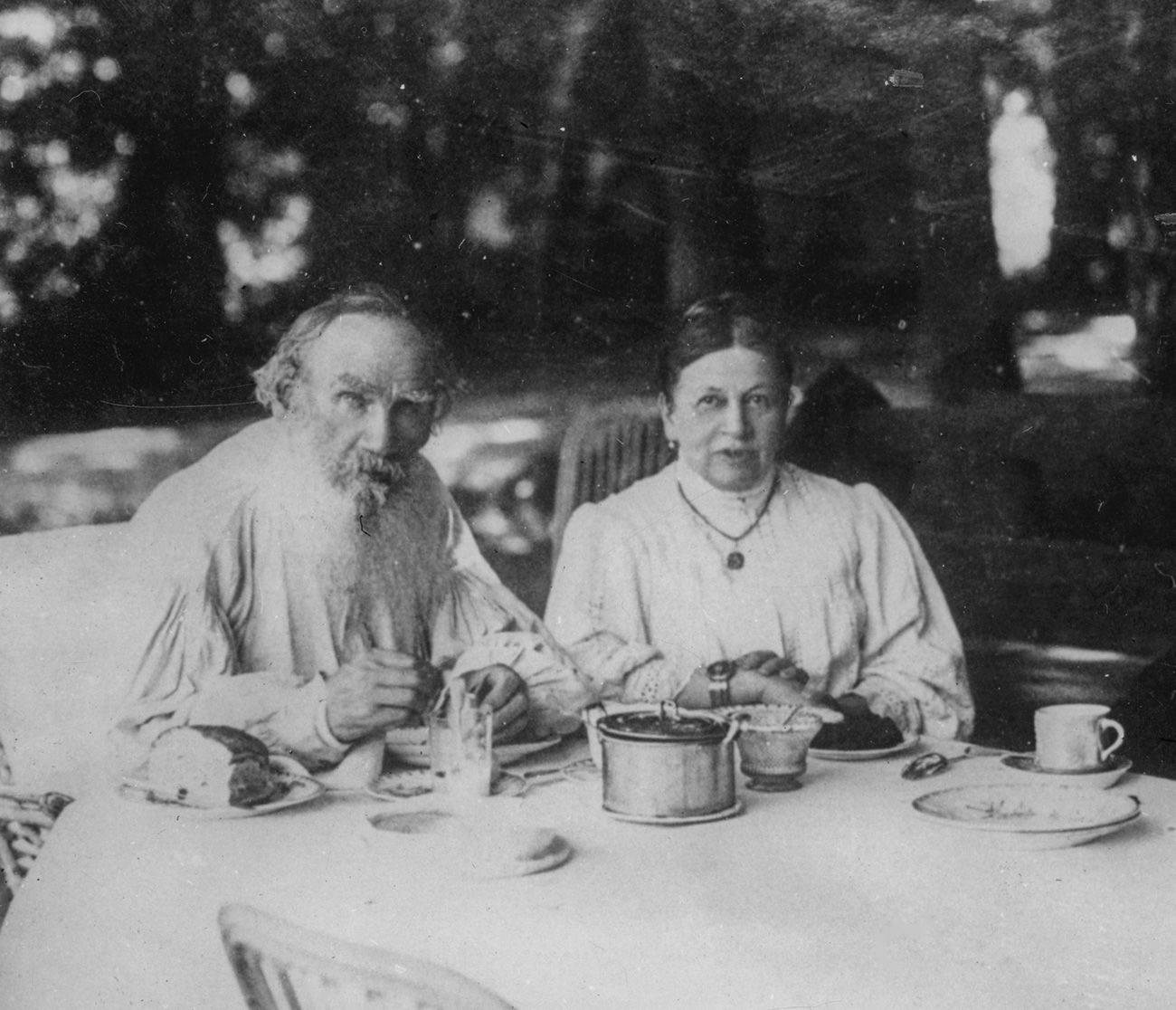

Léon Tolstoï avec sa femme

Léon Tolstoï avec sa femme

« Mon régime alimentaire consiste essentiellement en de la bouillie d’avoine chaude que je mange deux fois par jour avec du pain de froment. Par ailleurs, au déjeuner, je mange du chtchi ou de la soupe de pomme de terre ; de la bouillie de sarrasin ou des pommes de terre cuites à l’eau ou revenues dans de l’huile de tournesol ou de moutarde ; et de la compote de pommes et de prunes. Loin d’en souffrir, ma santé s’est grandement améliorée depuis que j’ai renoncé au lait, au beurre, aux œufs, ainsi qu’au sucre, au thé et au café », assurait Léon Tolstoï.

L’écrivain se convertit au végétarisme à un âge déjà avancé pour l’époque (il avait cinquante ans passés). Ces habitudes alimentaires s’inscrivaient dans la logique de deux grandes de ses idées : l’abstinence comme condition d’une vie vertueuse et le refus de la violence.

Critique de la peine capitale

Léon Tolstoï consacra cinq articles à la peine de mort qui fut l’un de ses sujets de réflexion durant de longues années. Il soutenait que l’histoire avait fait la preuve qu’elle était un châtiment inutile. Il était persuadé que ce qui retient un homme de commettre un crime, c’est la compréhension qu’il a du tort qu’il fera à autrui et à lui-même et non la crainte de la peine.

Ses arguments contre la peine capitale étaient les suivants : interdiction de toute forme de violence dans la religion chrétienne et commandement vétéro-testamentaire : « tu ne tueras point »; décadence morale d’une société qui applique la peine de mort qui justifie aux yeux de la population l’utilisation de la force et des armes ; impossibilité pour le condamné de s’amender ; risque d’exécuter un innocent ; moyen de dissuasion inefficace qui fait souvent passer le condamnné pour un martyr.

Pacifisme

Léon Tolstoï servit dans l’armée quatre ans et dix mois. Il se comporta exactement comme un officier le doit : il était un cavalier accompli, avait les connaissances en mathématiques requises, était un excellent artificier et faisait preuve d’initiatives censées. Il fut décoré à plusieurs reprises. Il fut présenté trois fois pour la croix de Saint-Georges mais, du fait de diverses circonstances, il ne la reçut pas.

Il quitta l’armée en 1856. Plus le temps passa, plus il devint pacifiste. Il acheva de formuler son principe de la non-résistance au mal par la violence à la fin des années 1880 ou au début des années 1890. Il entama alors une correspondance amicale avec des pacifistes de plusieurs pays, écrivit l’article Quelle est ma foi? et exposa ses réflexions dans son travail intitulé Le royaume de Dieu est en vous.

Pédagogie

Un autre principe important pour Léon Tolstoï était celui de l’instruction généralisée. Sur son domaine de Iasnaïa Poliana, il ouvrit une école pour les enfants de ses paysans. Plusieurs instituteurs partageant ses idéaux y enseignaient.

À l’instar de Jean-Jacques Rousseau, Léon Tolstoï croyait que les enfants viennent au monde innocents et que ce sont les adultes et la société qui les corrompent. C’est pourquoi il affirmait que les enseignants ne doivent pas forcer les enfants à apprendre, mais leur donner la liberté de choisir ce qui les intéresse. Ils doivent aussi les aider à développer le bien qui est déjà en eux.

Lire aussi : En images: Moscou à l’ère de Léon Tolstoï

À l’école de Iasnaïa Poliana, il n’y avait pas de programme strict. Les enfants avaient le droit de s’asseoir au pupitre qu’ils voulaient. Le rôle principal des instituteurs était d’intéresser les enfants au processus de l’apprentissage. Par de nombreux aspects, les méthodes de Léon Tolstoï et de Maria Montessori sont semblables.

Renoncement à la propriété privée

Après la crise spirituelle qu’il traversa au début des années 1880 et durant laquelle il s’interrogea sur le sens de la vie, Léon Tolstoï révisa complètement son avis sur la propriété privée. En 1891, il renonça à ses droits d’auteur sur ses œuvres écrites et éditées depuis 1881. Il réfléchit à un projet « communiste » pour sa famille : distribuer la plus grande part de ses revenus et de son patrimoine aux nécessiteux, vivre une vie simple faite de travail.

Ses proches s’opposèrent fermement à ses intentions. Sa femme assura qu’elle demanderait audience au tsar, se jetterait à ses pieds et le prierait de le faire déclarer fou pour obtenir la tutelle sur ses biens. En 1884, Léon Tolstoï comprit qu’il n’arriverait pas à imposer ses vues à ses proches et confia la gestion de ses biens à sa femme. Cette même année, il fit une première tentative de fugue.

Dans cette autre publication, découvrez sept faits peu connus sur Léon Tolstoï.