Que se passe-t-il dans le tableau de Vladimir Makovski «Deux mères»?

Outre sur Telegram, Fenêtre sur la Russie diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté

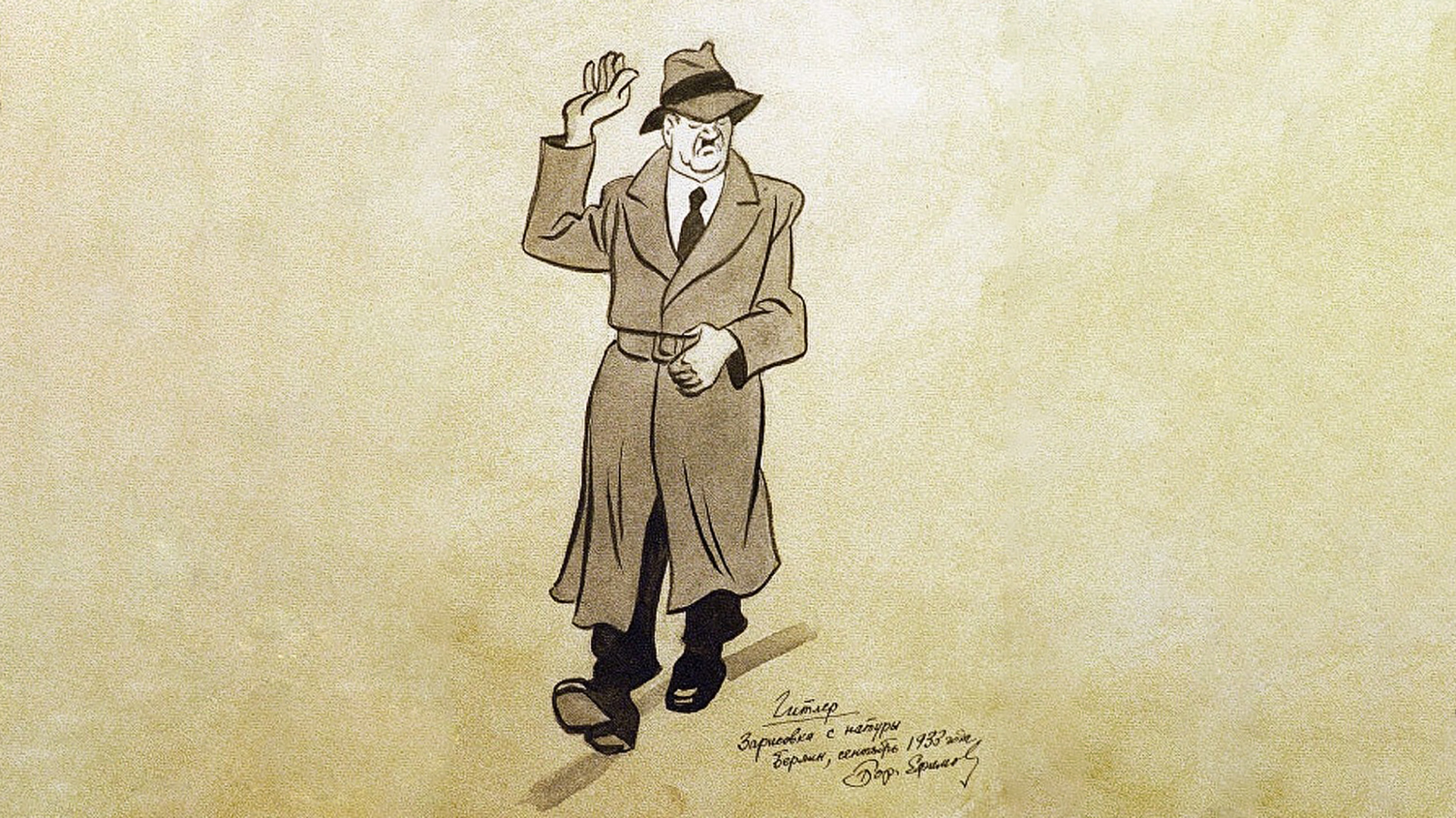

Dans ses œuvres, l’artiste Vladimir Makovski accordait une grande attention non seulement aux détails de la vie quotidienne, mais aussi à la psychologie des relations humaines. L’un des exemples les plus frappants est le tableau Deux mères. Mère biologique et mère adoptive. La toile a été peinte en 1905-1906. Avant la révolution de 1917, elle appartenait à des amis de l’artiste, les Chikhobalov, marchands et mécènes de Samara.

L’on sait que Makovski s’est inspiré d’une histoire vraie qui s’est déroulée dans la famille d’un artiste de sa connaissance. Une paysanne avait, pour une raison quelconque, abandonné son fils nouveau-né. Le garçon avait alors été recueilli par une famille aisée de la ville. Quelques années plus tard, la mère biologique retrouva son fils et se rendit chez la famille d’accueil pour demander compensation.

L’artiste s’est montré sensible à la psychologie du moment. La figure de la paysanne au foulard rouge est dominante tant au niveau des couleurs que de la composition du tableau. Elle dégage une impression de force et de certitude d’avoir raison. Effrayé par la visite de cette femme étrangère, le garçon a bondi de sa chaise haute et s’est blotti contre sa mère adoptive. Celle-ci le prend dans ses bras tout en s’inclinant devant la force de l’invitée.

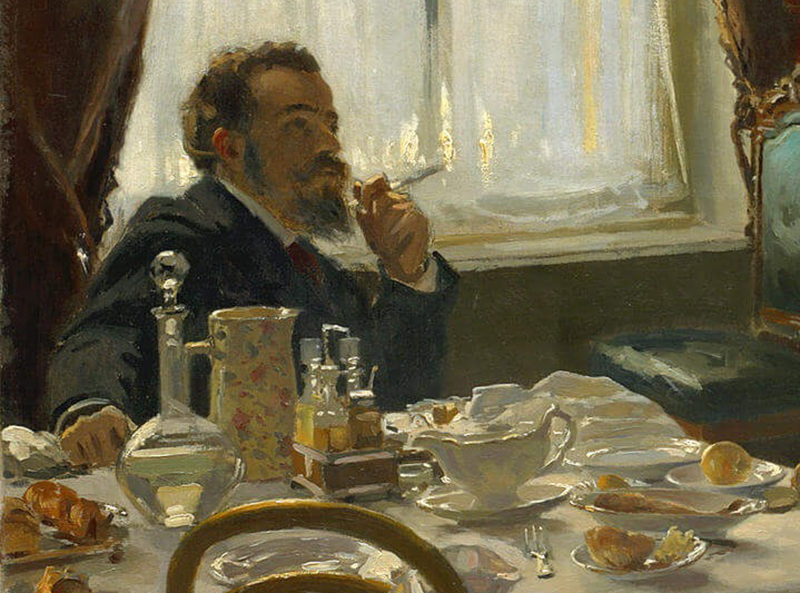

La vieille femme est, elle aussi, déstabilisée : elle est probablement l’ancienne nounou qui a élevé l’un des parents adoptifs du garçon. Seul le chef de famille fume tranquillement et jette un regard inquisiteur à l’invitée, estimant la somme d’argent qu’il faudrait lui offrir pour qu’elle accepte de renoncer une seconde fois à son fils.

Il est également important de comprendre que l’adoption en Russie au début des années 1900 (avant la révolution de 1917) était très différente de celle d’aujourd’hui. Tout le monde ne pouvait pas adopter. Par exemple, les personnes qui avaient des enfants légitimes ne pouvaient pas adopter. Une exception était faite uniquement pour l’adoption de parents (par exemple, des neveux) ou si les enfants légitimes étaient décédés. Une femme mariée ne pouvait adopter qu’avec le consentement de son mari, et une femme célibataire ne pouvait pas adopter du tout.

La loi interdisait catégoriquement l’adoption par les « classes inférieures » de personnes issues des « classes supérieures » (noblesse, marchands). Autrement dit, un paysan ou un bourgeois ne pouvait pas adopter un enfant noble. L’inverse (un noble adoptant un enfant paysan) était possible, mais rare dans la pratique.

C’est pourquoi, pour la plupart des orphelins, en particulier ceux issus des classes inférieures, la voie de l’adoption était fermée. Leur sort était décidé par le biais du système des orphelinats ou par leur accueil dans une famille en tant que « pupille » ou « enfant adoptif ». Ces enfants n’avaient pas les droits juridiques des enfants adoptés et grandissaient souvent comme domestiques ou main-d’œuvre.

C’est pourquoi la scène que le spectateur voit dans le tableau de Makovski — une famille aisée adoptant le fils d’un paysan comme le sien — était plutôt une exception, soulignant la noblesse du geste des parents adoptifs, qui allait à l’encontre des barrières sociales de l’époque.

Dans cet autre article, découvrez ce que montre Constantin Makovski sur son tableau « Le Rituel du Baiser ».