Cinq chefs-d’œuvre de la littérature russe consacrés à des génies des arts

Outre sur Telegram, Fenêtre sur la Russie diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté

L’écrivain britannique Julian Barnes, lauréat de plusieurs prix littéraires français, apprit le russe lorsqu’il était jeune. En 1965, avec des amis, il fit un long voyage en minibus à travers l’URSS : ils visitèrent Minsk, Smolensk, Moscou, Léningrad, Kiev et Odessa. L’intérêt de Julian Barnes pour la culture russe n’a depuis jamais faibli. En 2016, il a consacré son roman Le Fracas du Temps (The Noise of Time) au compositeur Dmitri Chostakovitch. Julian Barnes s’inscrit dans une longue tradition d’écrivains étudiant les vies de génies des arts. Elle a notamment été nourrie par des auteurs russes. En voici cinq exemples.

Mozart et Salieri d’Alexandre Pouchkine

Alexandre Pouchkine écrivit cette courte pièce dans laquelle il étudie la nature du génie en 1830. Le poète fait de Wolfgang A. Mozart un génie irréfléchi et d’Antonio Salieri un compositeur médiocre mais laborieux. Le musicien italien envie le talent de son cadet. Il ne souffre pas que Mozart compose des œuvres d’une grande qualité sans le moindre effort, alors qu’il travaille avec acharnement chacune de ses mélodies. Salieri décide d’empoisonner Mozart. Il est établi que ce crime n’a rien de réel, mais Alexandre Pouchkine imagina un tel dénouement à sa pièce par « vraisemblance littéraire ».

Lire aussi : La Russie et les Russes dans les romans d'écrivains étrangers

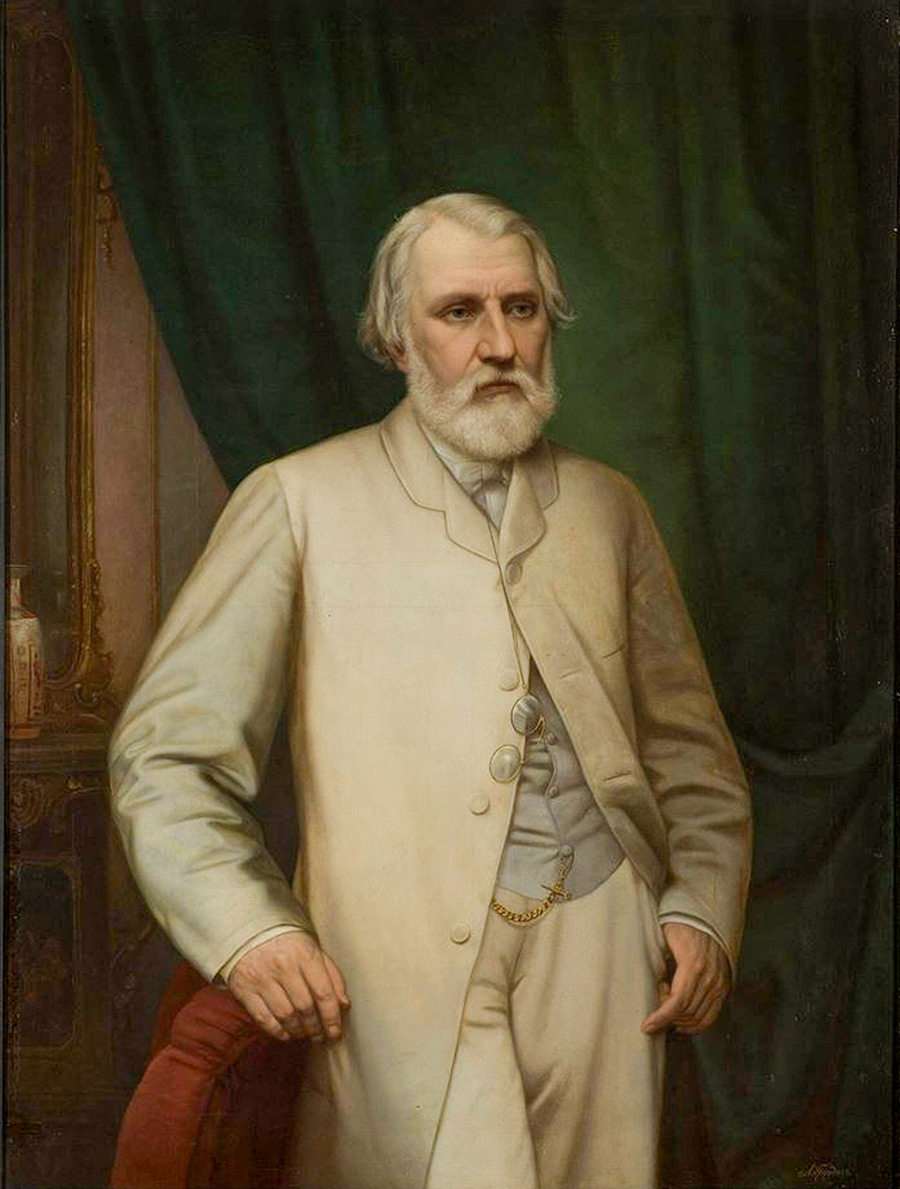

Hamlet et Don Quichotte d’Ivan Tourgueniev

Le 10 janvier 1860, lors d’une lecture publique organisée en faveur d’écrivains et de savants dans le besoin, Ivan Tourgueniev prononça un discours intitulé Hamlet et Don Quichotte. Il y analysait ces deux figures littéraires, de son point de vue totalement antagonistes. D’Hamlet, il disait qu’il était : « L’esprit d’analyse avant tout, l’égoïsme et l’absence de foi. Il vit tout entier pour lui-même, c’est un égoïste ». L’écrivain russe comprenait ainsi le personnage de Don Quichotte : « Il vit tout entier, si l’on peut s’exprimer ainsi, en dehors de lui-même, pour les autres, pour ses frères, pour la destruction du mal, pour la lutte contre les forces hostiles à l’humanité, les sorciers, les géants, c’est-à-dire les oppresseurs. Vous ne trouverez pas en lui une trace d’égoïsme : il ne s’occupe jamais de lui-même, il est tout sacrifice, — notez bien ce mot, — il croit, il croit fermement et sans arrière-pensée ». Ses réflexions sur ces deux personnages mènent Ivan Tourgueniev à étudier la nature du talent de William Shakespeare et Miguel de Cervantes.

Le Roman de Léonard de Vinci (La Résurrection des Dieux) de Dmitri Merejkovski

Si Alexandre Pouchkine pensait que le génie doit être jeune et paresseux (le talent suffit à l’alimenter), Dmitri Merejkovski place l’art au-delà de l’éthique et de la morale. Pour lui, le génie est un surhomme qui atteint l’immortalité grâce à la reconnaissance des hommes. En lui se fondent Dieu et l’Antéchrist. En lui se concentrent toutes les idées de son temps. Il est un être contradictoire.

Le Roman de Monsieur de Molière de Mikhaïl Boulgakov

Mikhail Boulgakov rédigea cette biographie romancée de Molière en 1933 pour la série éducative La Vie des gens extraordinaires (cette série lancée avant la Révolution d’octobre reprit dans les années 1930 sous la direction de Maxime Gorki). À la lecture de ce texte, les rédacteurs sentirent que son auteur avait constamment dû faire un choix entre la nécessité d’exposer en quoi Molière était un génie littéraire et de se fondre dans le moule des exigences sociales de l’URSS des années 1930. Les censeurs estimèrent que cette biographie ne s’inscrivait pas dans l’idéologie dominante de l’époque. Elle ne fut éditée qu’en 1962, vingt-deux ans après la mort de son auteur.

Lire aussi : 100 œuvres majeures de la littérature russe que chacun devrait lire

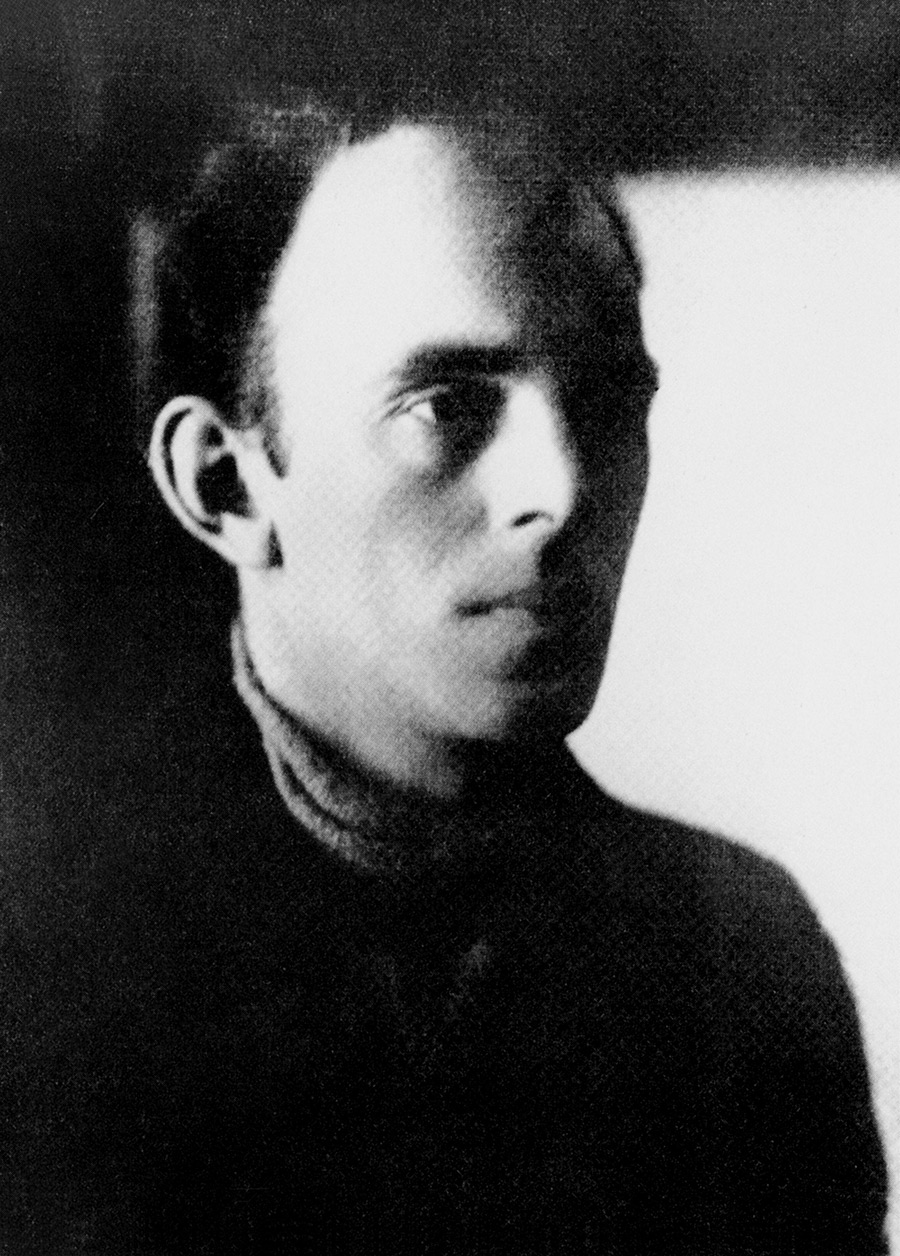

Entretien sur Dante d’Ossip Mandelstam

En 1933, Ossip Mandelstam apprit l’italien et se mit à lire Dante. Il lut et relut La Divine Comédie. Ce poème devint pour lui une sorte d’instrument d’optique grâce auquel il regardait l’époque dans laquelle il vivait. « Impensable de lire les Chants de Dante sans les attirer vers l’époque contemporaine. C’est dans cette intention qu’ils ont été écrits. Ils sont des appareils à capter l’avenir. Ils appellent un commentaire au futur », écrivit le poète soviétique. Juste après avoir achevé son Entretien sur Dante, Ossip Mandelstam composa sa célèbre épigramme sur Joseph Staline. Littérature et politique ne firent alors plus qu’un pour le poète.

Dans cette autre publication, découvrez cinq écrivains étrangers qui font partie intégrante de la culture russe.