Léon Tolstoï s’inspira-t-il de Madame Bovary pour écrire Anna Karénine?

Outre sur Telegram, Fenêtre sur la Russie diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté

Le scandale suscité par Madame Bovary

La Mort de Madame Bovary

La Mort de Madame Bovary

Dès sa sortie à Paris en octobre 1856, le roman Madame Bovary provoqua le scandale. Le 29 janvier 1857, Gustave Flaubert comparut devant le tribunal correctionnel de la Seine pour avoir publié l’histoire d’une enfant pieuse devenue une femme mariée rongée par l’ennui, abandonnée par un amant lassé d’elle et mettant fin à ses tourments par le suicide. Le 7 février, l’auteur accusé d’« outrage à la morale publique et religieuse et aux bonnes mœurs » fut triomphalement... acquitté.

Léon Tolstoï arriva à Paris le 21 février 1857, soit deux semaines après la fin du procès de Gustave Flaubert. Il y retrouva Ivan Tourgueniev qui, à ce moment-là, avait évidemment déjà lu Madame Bovary. Il qualifia ce roman de meilleure œuvre « dans tout le monde de la littérature ». Il est difficile de croire qu’Ivan Tourgueniev n’ait pas fait part de son enthousiasme à Léon Tolstoï. S’il ne lut pas Madame Bovary lors de son séjour parisien, ce dernier en connaissait, à n’en pas douter, l’histoire dans ses grandes lignes. Deux grands spécialistes de la vie et de l’œuvre de Léon Tolstoï, Andreï Zorine et Pavel Bassinski, s’accordent à penser que l’écrivain cacha obstinément le fait qu’il savait de quoi parlait Madame Bovary.

Le prototype d’Anna Karénine et la préparation du roman

Les historiens de la littérature russe ont depuis longtemps remarqué une différence frappante entre les premiers brouillons de Guerre et Paix et d’Anna Karénine. Il est évident que, dans le second cas, Léon Tolstoï savait comment il allait construire son histoire et quel destin il réserverait à chacun de ses personnages, dès qu’il se mit à l’écriture.

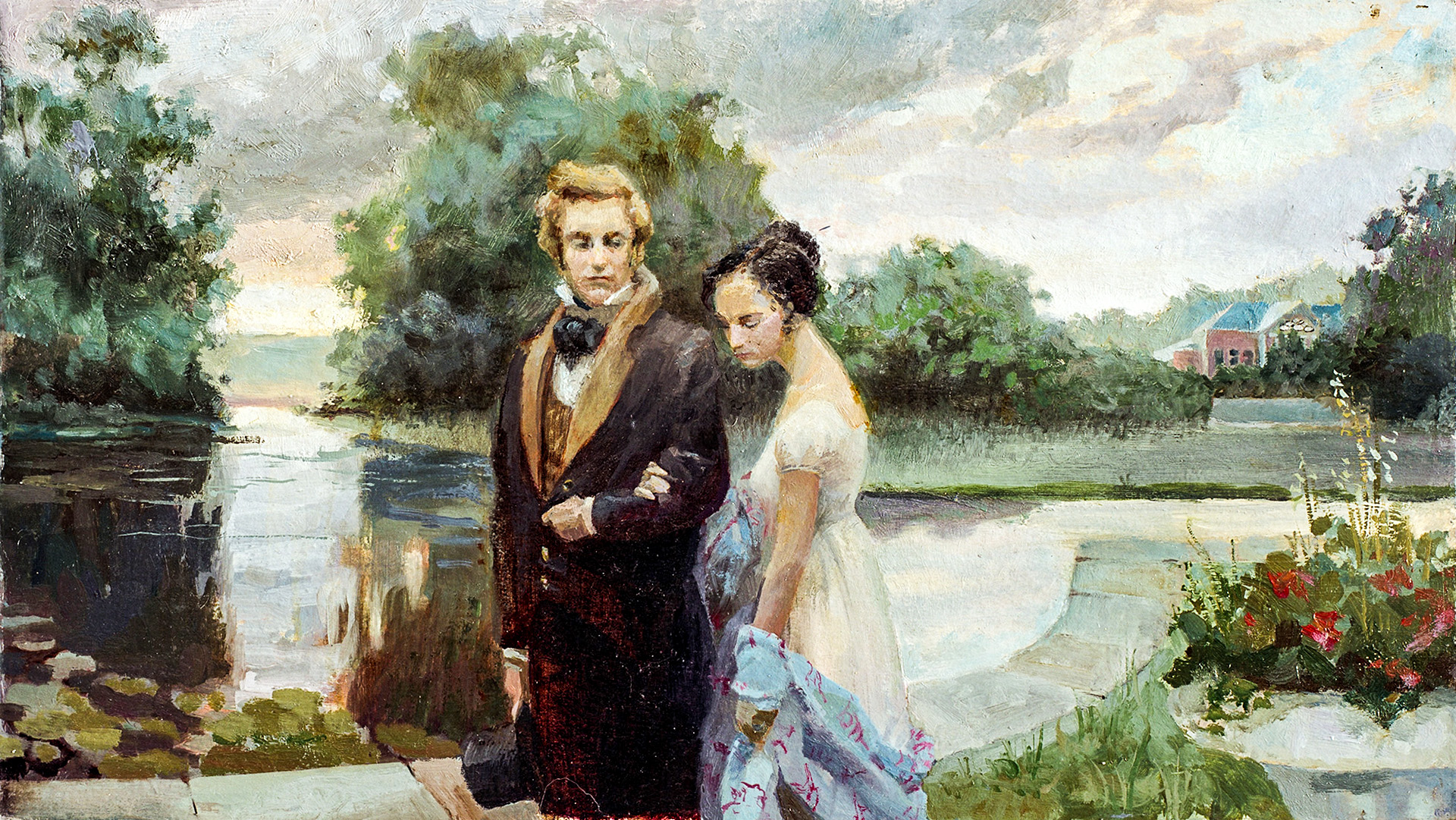

Reproduction de l'illustration Anna après sa dispute avec Vronski pour le roman Anna Karénine de Léon Tolstoï par Aram Vanetsian. Musée du domaine de Iasnaïa Poliana

Reproduction de l'illustration Anna après sa dispute avec Vronski pour le roman Anna Karénine de Léon Tolstoï par Aram Vanetsian. Musée du domaine de Iasnaïa Poliana

Au début de l’année 1872, il alla spécialement voir le corps mutilé d’une certaine Anna Pirogova, l’économe et maîtresse d’un propriétaire terrien. Après leur rupture, elle s’était jetée sous un train. À cette époque, cette méthode de suicide était encore rare et Léon Tolstoï voulait rassembler des informations crédibles.

Initialement, l’écrivain voulut donner à l’histoire d’Anna Karénine le souffle d’une tragédie antique. Entre la fin de son travail sur Guerre et Paix et le début de l’écriture d’Anna Karénine, il apprit le grec ancien pour lire les auteurs grecs dans le texte. Il pensait que les œuvres d’Euripide et de Sophocle l’aideraient à trouver la bonne tonalité. Dans la version finale de son roman, il renonça toutefois à l’idée que son héroïne ne puisse échapper à la force transcendante qu’est le destin.

Adultère et divorce dans la haute société russe

L’adultère et le concubinage n’étaient pas rares dans la haute société russe d’Ancien Régime.

Ainsi, il était de notoriété publique que l’empereur Alexandre II vivait avec la princesse Ekaterina Dolgoroukova avec qui il eut plusieurs enfants. Maria, la sœur de Léon Tolstoï, avait divorcé puis eut une fille hors-mariage avec le vicomte Hector de Claine. Après la mort de celui-ci, elle se remaria. Le décès du deuxième fils qu’elle avait eu avec son premier mari la poussa à chercher le réconfort dans la foi. À la fin de sa vie, elle se retira dans un monastère. Jamais, elle ne fut considérée comme une paria.

Elizaveta, sœur aînée de la femme de Léon Tolstoï, divorça et se remaria avec son cousin avec qui elle avait entretenu une liaison extra-conjugale. Son statut social ne fut pas affecté par ses choix de vie.

Lire aussi : Quatre secrets majeurs du roman Anna Karénine

On pourrait multiplier les exemples à l’envi. Dans son roman Anna Karénine, fidèle à lui-même, Léon Tolstoï ne varia pas d’un iota et s’en tint à un jugement sans appel. Il dépeignit une haute société plus rigoriste qu’elle ne l’était qui n’accepterait jamais la liaison adultérine d’Anna Karénine.

Le poète Nikolaï Nekrassov, connu pour le nombre de ses aventures galantes, se moqua même de Léon Tolstoï par cette épigramme : « Tolstoï, tu as fait la démonstration avec patience et talent que les femmes ne doivent pas courailler ni avec des gentilshommes de la chambre, ni avec des aides de camp, si elles sont épouses et mères ».

Léon Tolstoï avait-il donc lu Madame Bovary?

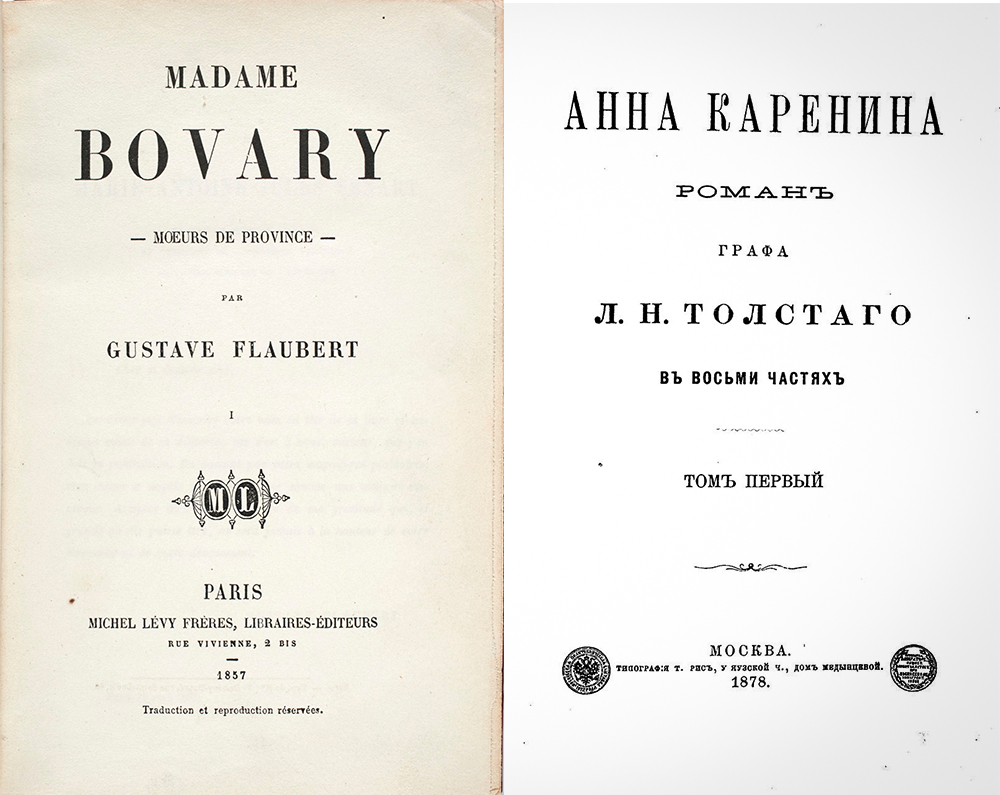

Page de titre de la première édition de Madame Bovary / Page de titre de la première édition d'Anna Karénine

Page de titre de la première édition de Madame Bovary / Page de titre de la première édition d'Anna Karénine

La réponse à cette question est oui. Mais quand exactement ? En 1892, soit 36 ans après la publication de Madame Bovary et 15 après celle d’Anna Karénine, Léon Tolstoï écrivit à sa femme qu’il était en train de lire « Flaubert M-me Bovary, un livre qui a de grandes qualités. Ce n’est pas pour rien qu’il est célèbre chez les Français ». Même si le grand écrivain russe travestit la vérité et que son Anna Karénine était inspiré de Madame Bovary qu’il aurait lu entre 1856 et 1875, cela ne retire rien aux qualités de son roman. Bien au contraire : la création littéraire est le fruit du dialogue, de la discussion, de références à des œuvres antérieures, de citations croisées entre auteurs, d’interprétations nouvelles de sujets déjà traités. Cela est vrai des littératures de périodes différentes (par exemple, lorsque les post-modernistes reprennent les sujets des auteurs grecs et latins) comme contemporaines. Les historiens de la littérature savent que le rapprochement de différents points de vue littéraires crée les conditions de l’apparition de chefs-d’œuvre.

Dans cette autre publication, découvrez les dix meilleures incarnations d’Anna Karénine au cinéma.