Blocus de Leningrad: souffrances et délivrance

Outre sur Telegram, Fenêtre sur la Russie diffuse désormais du contenu sur sa page VK! Vidéos, publications dédiées à l’apprentissage du russe et plus encore dans notre communauté

Le 8 septembre 1941, la Wehrmacht prenait la ville de Schlüsselburg sur la rive sud du lac Ladoga. Cette manœuvre lui permit d’encercler complètement Leningrad sur terre. Près de 3 millions de civils et 500 000 soldats soviétiques (presque tous les hommes de la flotte de la Baltique) se retrouvèrent prisonniers du siège imposé par des armées allemandes et finlandaises.

Elles échouèrent à prendre la deuxième ville d’Union soviétique à l’automne 1941. De 650 000 à 1,5 million de personnes périrent au cours du blocus terrible que l’ennemi assura pendant 872 jours.

Lire aussi : Comment a-t-on fait «disparaître» le Kremlin pendant la Seconde Guerre mondiale?

Défense de la ville

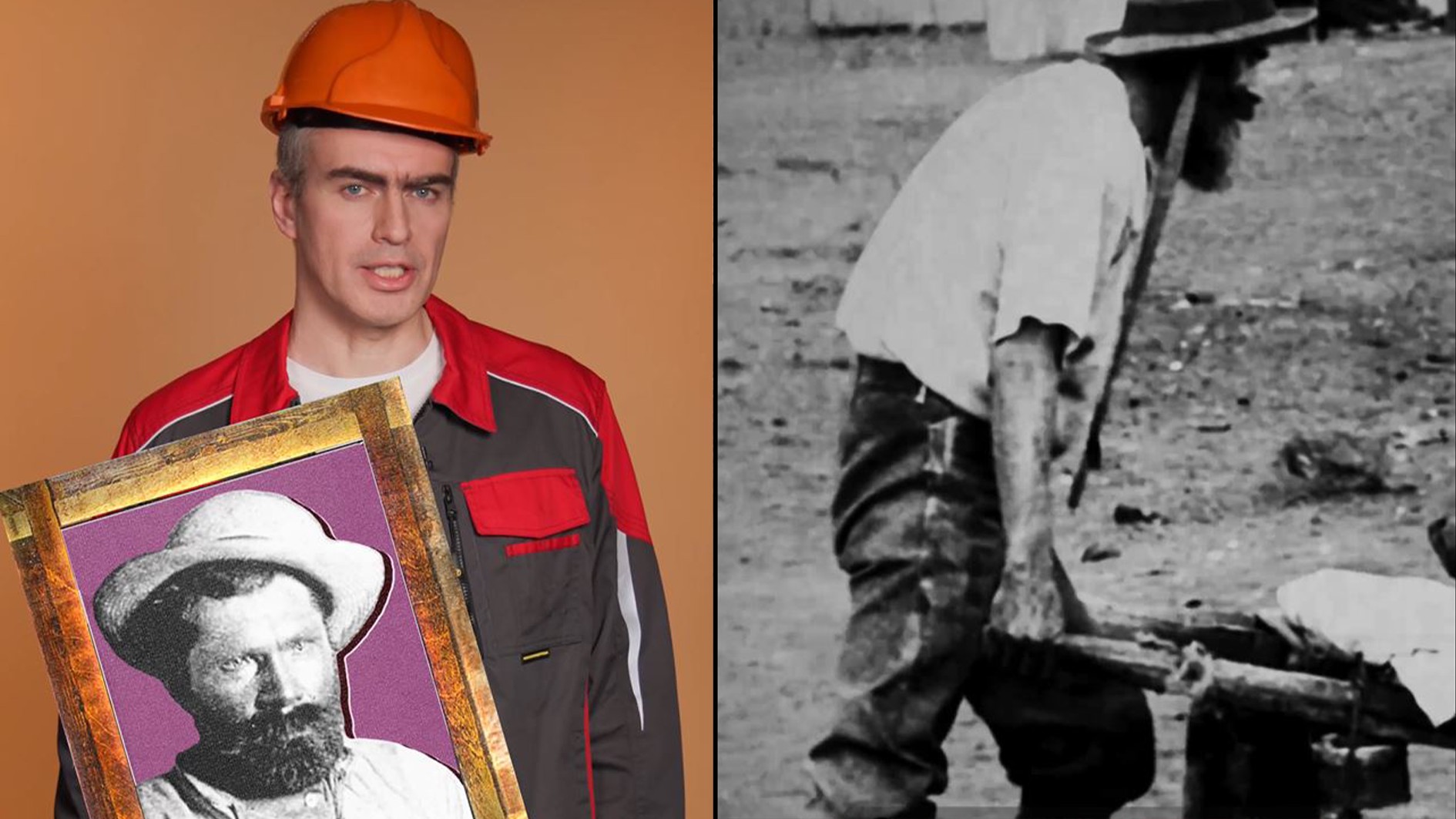

Leningrad devint une véritable forteresse : autour de la ville, plus de 600 kilomètres de tranchées anti-chars le long desquels couraient des fils barbelés furent creusés, 15 000 blockhaus et positions de tir enfouies dans la terre furent construits, 22 000 points de tir furent installés en surface, 2 300 points de surveillance et de commandement établis.

Dans la ville elle-même, 4 600 abris souterrains furent organisés pour accueillir 814 000 personnes. Dans le centre, de nombreux bâtiments furent recouverts de filets de camouflage pour tromper l’aviation ennemie.

Pour savoir comment les troupes soviétiques protégèrent Leningrad de l’intérieur et tentèrent plus d’une fois de percer les lignes ennemies, voir ici.

Les civils et soldats aveugles encerclés dans Leningrad prirent leur part à sa défense. Ils avaient une ouie particulièrement développée et servaient à des points d’écoute spécialement aménagés pour eux : les « oreilles d’or » se concentraient pendant des heures sur les bruits du ciel et prévenaient de l’approche d’avions ennemis bien avant qu’ils n’apparaissent à l’horizon. Sur les exploits que les aveugles réalisèrent pendant le blocus de Leningrad, voir ici.

Le seul lien que Leningrad assiégée avait avec la « grande terre » était la voie fluviale qui traversait le lac Ladoga : la « route de la vie ». C’était elle qu’empruntaient les convois de ravitaillement de la ville et d’évacuation de ses habitants. Sur la « route de la vie », voir ici.

En hiver, lorsque le lac Ladoga était gelé, de petits voiliers montés sur patins avec des soldats à leur bord faisaient des allers-retours sur la « route de la vie ». Ils la protégeaient, participaient au ravitaillement de Leningrad et à l’évacuation des habitants qui mouraient de faim. Sur les « bouïères », voir ici.

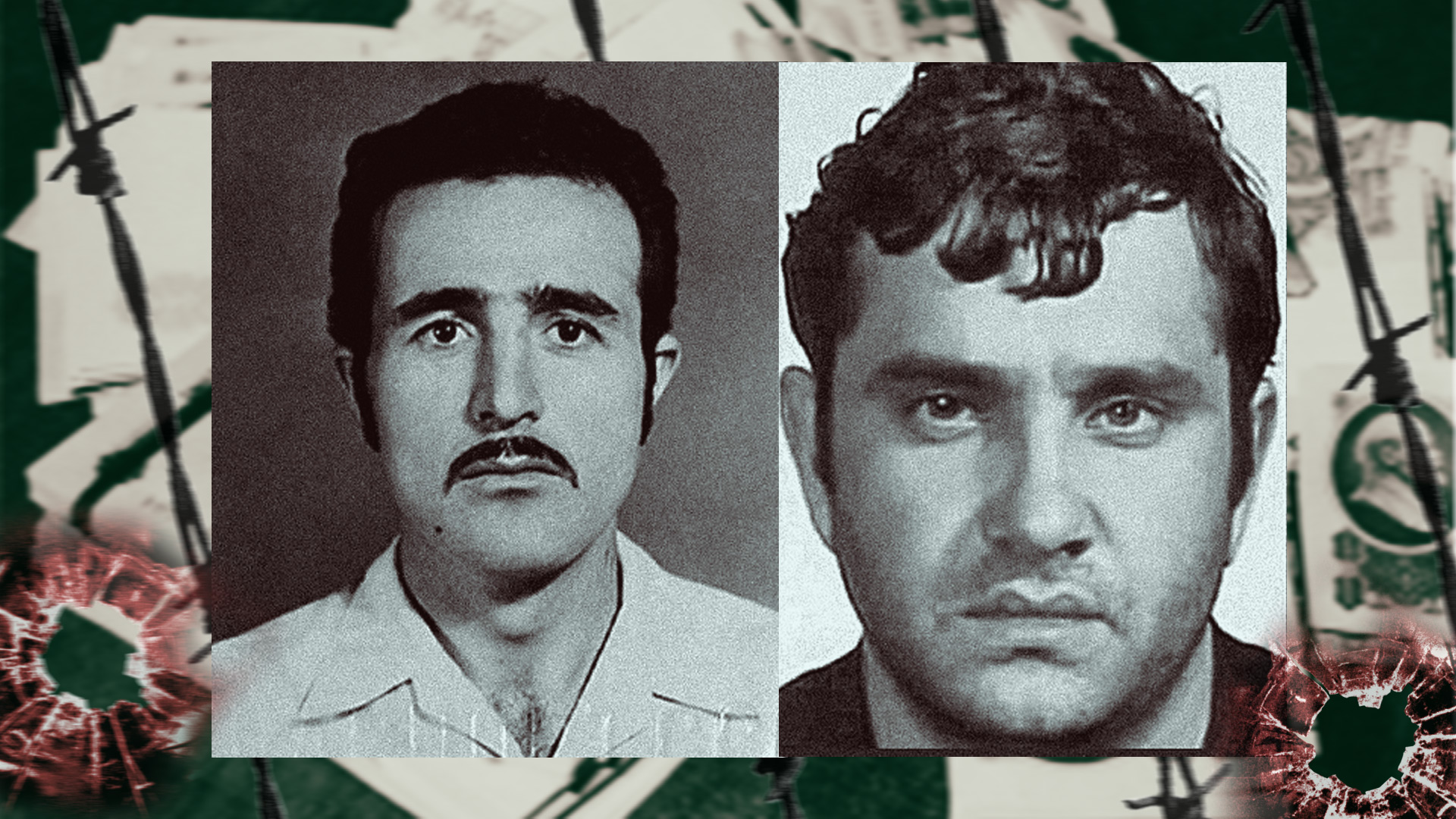

Les forces allemandes et finlandaises n’étaient pas les seuls ennemis des habitants et soldats assiégés dans Leningrad. À l’intérieur de la ville, sévissaient des bandes organisées qui volaient les provisions qui entraient si difficilement dans la ville. Sur la lutte des services spéciaux soviétiques contre l’organisation criminelle Zig-Zag qui avait établi des contacts avec les Allemands, voir ici.

Lire aussi : Qu’est devenu l’auteur de la photographie la plus célèbre de la Seconde Guerre mondiale

Survie

Le blocus fut une épreuve difficilement imaginable pour ceux qui ne la traversèrent pas. Dès l’hiver 1941-1942, particulièrement rigoureux, la famine s’installa.

« On mangeait tout ce que l’on trouvait : ceintures et semelles en cuir. Dans la ville, il ne restait plus ni chiens, ni chats. Sans parler des pigeons et des corbeaux. Il n’y avait plus d’électricité. Les gens affamés et décharnés allaient puiser de l’eau dans la Néva. Ils tombaient et mouraient en route. On cessa de ramasser les cadavres. On les recouvrait seulement de neige. Les gens mouraient chez eux par familles entières, par appartements [communautaires – ndlr] entiers », se souvenait Evguéni Aliéchine, un survivant du blocus.

Même plongés en enfer, les habitants de Leningrad essayaient d’éprouver des moments de joie. Nous avons consacré l’un de nos articles au réveillon du Nouvel An dans la ville assiégée. Le 31 décembre 1941 au soir, certains mangèrent des mets comme des galettes de pelures de pommes de terre, une soupe sans consistance, du kholodets fait de colle à bois.

Dans la ville assiégée, on manquait non seulement de nourriture, mais aussi de médicaments. Les médecins faisaient avec ce qu’ils avaient. Pour lutter contre le scorbut, ils exhumèrent des recettes du XVIIIe siècle. Vous découvrirez lesquelles ici.

Le zoo de Leningrad parvint à évacuer une partie de ses pensionnaires avant que la ville ne soit complètement encerclée. Mais, de nombreux autres durent endurer le blocus. Parmi eux, Krassavitsa (Belle), l’un des plus gros hippopotames femelles connus à l’époque. Vous apprendrez ici comment les employés du zoo réussirent à nourrir et sauver cet herbivore.

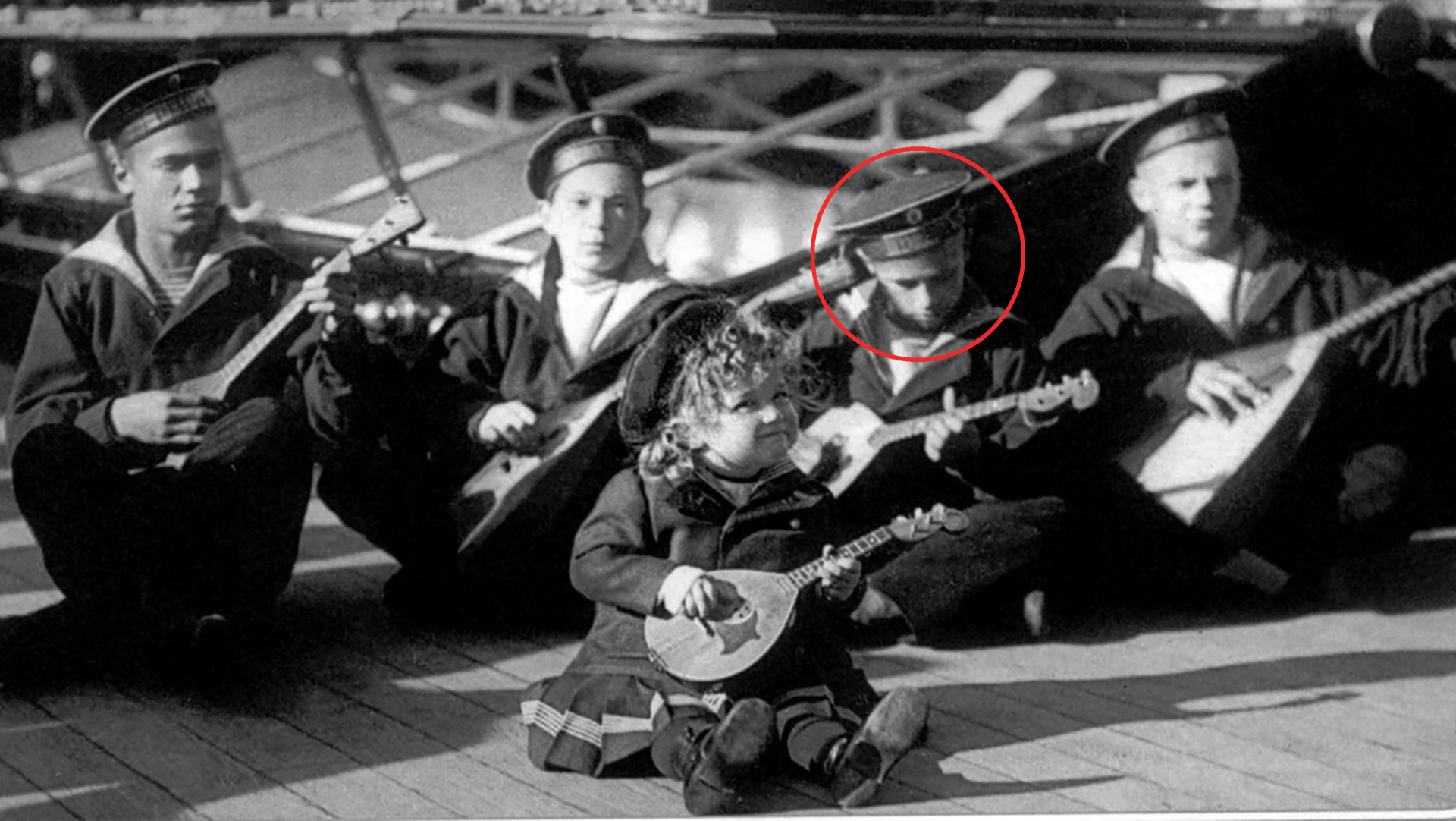

En dépit de tous les malheurs qui s’abattaient sur l’enclave assiégée, une vie culturelle s’y maintenait. Les habitants allaient voir des pièces de théâtre et des ballets. Voici ici.

Dans son atelier, le mosaïste Vladimir Frolov continua à créer des panneaux pour le métro de Moscou. Voir ici.

Lire aussi : Dix femmes pilotes de chasse soviétiques qui ont brillé pendant la Seconde Guerre mondiale

Levée du blocus

Après la victoire écrasante de l’Armée rouge à Stalingrad et les changements de la situation stratégique sur le front de l’Est qui en découlèrent, le commandement soviétique décida de tenter une nouvelle fois de percer les lignes allemandes autour de Leningrad.

Le 12 janvier 1943 fut lancée l’offensive Étincelle (Искра – Iskra). Sur les mouvements de troupes soviétiques tant de l’intérieur de l’enclave de Leningrad que de la « grande terre », voir ici.

Le 18 janvier, l’Armée rouge parvint à ouvrir une brèche large de 11 kilomètres dans les lignes ennemies sur la rive sud du lac Ladoga. On commença immédiatement à y construire une voie ferrée. Le 7 février, le premier train de ravitaillement put l’emprunter.

Sur cette voie ferrée qui s’appelait officiellement la « route de la victoire », mais que beaucoup surnommèrent le « passage de la mort », voir ici.

Ce train ne transportait pas uniquement de la nourriture pour les habitants de Leningrad exténués par la famine. Elle leur amenait aussi des milliers de chats de Sibérie chargés de débarrasser la ville des rats qui y pullulaient. Découvrez ici comment les matous sibériens sauvèrent les trésors de l’Ermitage des rongeurs.

Un an après avoir percé la première brèche dans les lignes allemandes, l’Armée Rouge puisa en elle les ressources pour lever complètement le blocus de Leningrad. Sur l’offensive de Leningrad-Novgorod, qui permit de libérer la ville, voir ici.

Si vous vous rendez à Saint-Pétersbourg et souhaitez y voir des lieux où la mémoire du blocus est particulièrement vive, suivez notre guide.

Regardez ici notre sélection de clichés pris pendant le blocus de Léningrad. Dans cet article, vous trouverez des jeux de photographies où l’on voit la ville durant le blocus et aujourd’hui.